Dans les bâtiments à usage tertiaire, la performance énergétique est devenue un impératif stratégique à la croisée des obligations réglementaires (Décret Tertiaire, décret BACS, audits), des objectifs RSE et de la pression économique liée aux coûts d’exploitation. Pourtant, au-delà des investissements techniques dans l’enveloppe, les équipements ou les systèmes de GTB, les résultats réels obtenus en matière d’économies d’énergie demeurent largement conditionnés par les comportements des usagers de ces bâtiments.

Bureaux partagés, établissements scolaires, bâtiments administratifs, équipements sportifs ou culturels, tous ces lieux de vie sont caractérisés par une grande variabilité des profils d’usagers une hétérogénéité des usages, et parfois une faible appropriation des enjeux énergétiques par les occupants (à contrario du logement où l’occupant paye souvent la facture et accède à l’information sur l’énergie consommée par exemple). Les dérives d’exploitation, souvent constatées, ne relèvent pas uniquement de défauts techniques, mais aussi de biais comportementaux, d’habitudes ancrées, ou d’une absence de stratégie de sensibilisation et de mobilisation.

À l’échelle d’un parc immobilier, cette dimension humaine devient un levier critique pour aligner performance réelle et performance projetée, mais reste encore peu structurée ou accompagnée dans les démarches d’optimisation et d’efficacité énergétique. Comment mieux intégrer les usagers dès la conception ? Quelles comportements retrouve-t-on selon les typologies de bâtiments (du profil passif, économe au profil consumériste) ? Quels nouveaux outils et approches existent pour piloter l’usage en temps réel ? Et comment sortir d’une vision technocentrée pour aller vers une performance énergétique « habitée », vécue, désirée ?

I. Comprendre les bases de la performance énergétique : au-delà du DPE

A. Ce que recouvre (vraiment) la performance énergétique

La performance énergétique recouvre une réalité multifactorielle qui mêle objectifs réglementaires, contraintes économiques, et enjeux environnementaux.

Définition et périmètre

La performance énergétique désigne la capacité d’un bâtiment à consommer le moins d’énergie possible tout en garantissant un niveau de confort optimal à ses occupants. Elle prend en compte l’efficacité de l’enveloppe bâtie (isolation, orientation, matériaux), l’efficacité des équipements techniques (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage), ainsi que les usages. Autrement dit, elle ne se résume ni à la qualité du bâti ni à la puissance des équipements installés.

Objectifs multiples

- Réglementaires : la réduction de la consommation énergétique est inscrite dans plusieurs textes législatifs nationaux (Décret Tertiaire, RE2020) et européens (Green Deal, Fit for 55).

- Environnementaux : diminuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. Le secteur représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, soit environ 150 millions de tonnes de CO2.

- Économiques : réduire les coûts d’exploitation et améliorer la résilience face à la volatilité des prix de l’énergie.

- Santé et confort : garantir un confort optimal (thermique, acoustique, lumineux, qualité de l’air) et permettre l’adaptabilité et l’évolutivité du bâtiment.

B. Les indicateurs actuels et leurs limites

Plusieurs indicateurs existent aujourd’hui pour qualifier la performance énergétique des bâtiments, mais chacun présente des limites qui justifient de les compléter / combiner.

Le DPE

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) reste l’outil de référence pour qualifier la performance d’un bâtiment. Il attribue une étiquette énergie (A à G) fondée sur des critères tels que la qualité de l’isolation, les équipements techniques ou encore le climat local.

S’il a l’avantage d’être normé, simple et lisible, le DPE ne reflète que partiellement la consommation réelle, et encore moins l’expérience des usagers. Il ne prend pas en compte l’occupation réelle, les usages spécifiques ou encore la variabilité des comportements.

Des outils à compléter par la donnée terrain

Les consommations réelles et mesurées, collectées via les factures, les compteurs ou les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB), offrent une image plus fidèle de la performance réelle en exploitation. Ce sont ces données qui alimentent aujourd’hui les obligations de réduction imposées par le Décret Tertiaire.

L’APEMEVE, Association française de la Performance Énergétique MEsurée et Vérifiée dont la présidence est assurée par Julien SZABLA (NOBATEK), porte aujourd’hui une action nationale pour que l’ensemble de la filière ainsi que les décideurs connaissent les concepts en lien avec la Mesure et Vérification et en perçoivent tout l’intérêt, au travers notamment de l’élaboration de bonnes pratiques en lien avec ce sujet.

À ces outils s’ajoute aussi le SRI (Smart Readiness Indicator, ou indicateur d’intelligence des bâtiments), introduit au niveau européen pour accroître le potentiel d’intelligence des bâtiments et donc leur capacité à être piloté, à faire de la flexibilité énergétique). L’objectif du SRI est d’accompagner la numérisation des bâtiments, l’apparition de nouvelles fonctionnalités, l’automatisation et la surveillance des systèmes techniques du bâtiment à des fins d’amélioration de l’efficacité énergétique. Il est indicateur supplémentaire et complémentaire du DPE.

Règlementation en évolution

- Décret Tertiaire : obligation de réduction progressive des consommations énergétiques dans les bâtiments tertiaires (>1 000 m²), avec des paliers fixés à -40 % en 2030, -50 % en 2040, et -60 % en 2050 par rapport à une année de référence.

- RE2020 : bien qu’axée sur le neuf, cette réglementation renforce la logique de performance globale, intégrant l’impact carbone, l’efficacité énergétique et la résilience climatique.

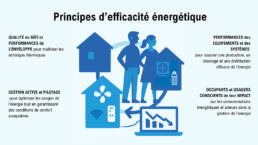

C. Le triptyque : bâtiment, équipements, usagers

La performance énergétique ne repose pas sur un facteur unique. Elle résulte de l’interaction constante entre trois piliers :

- Le bâtiment : son architecture, son orientation, son isolation, son étanchéité à l’air.

- Les équipements techniques : chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, GTB.

- Les usagers : leur présence, leurs comportements, leur appropriation des lieux et des équipements et leur interaction avec ces derniers.

Un bâtiment performant sur le papier peut devenir énergivore si les usagers surconsomment ou détournent les systèmes techniques. A l’inverse, des pratiques sobres et une gestion optimisée peuvent améliorer les résultats, mais ces gains restent limités sans une amélioration de l’enveloppe et des systèmes techniques. Seule la combinaison des trois piliers garantit un bâtiment durable et permettra d’atteindre les niveaux de performance visés par la réglementation.

Les principes de l’efficacité énergétique. © IA et NOBATEK

II. L’impact des usagers dans les bâtiments tertiaires : entre routines et arbitrages

Les occupants jouent un rôle important dans la performance énergétique d’un bâtiment et leurs pratiques quotidiennes sont loin d’être uniformes : elles varient selon les profils, les contextes professionnels, les perceptions du confort… et les compromis que chacun fait entre efficacité et confort.

A. Écarts entre prévisions et pratiques réelles

Les typologies d’usagers

Les études en sociologie de l’énergie, en particulier les travaux sur les « systèmes d’engagement dans la demande » (SED),ont permis d’identifier plusieurs profils types souvent rencontrés dans les bâtiments tertiaires :

- Le consumériste : il attend un service optimal, sans compromis. Pour lui, le confort prime sur toute autre considération – énergétique ou environnementale.

- Le passif : il subit le bâtiment sans chercher à modifier ses comportements. Il ne touche pas aux réglages, n’éteint pas forcément les équipements, et ignore souvent l’impact de ses usages.

- L’économe : sensible aux questions de gaspillage, il adopte spontanément des gestes simples (éteindre les lumières, baisser le chauffage) et s’adapte volontiers aux consignes.

- Le technophile : adepte des outils numériques, il utilise les applications ou les systèmes domotiques mis à disposition, mais peut aussi chercher à prendre la main sur les réglages.

- Le sobre : motivé par des valeurs écologiques fortes, il cherche activement à réduire sa consommation, parfois au détriment de son propre confort et des autres (dans le tertiaire).

Ces profils sont bien sûr des archétypes. En réalité, un même usager peut passer d’un type à l’autre selon le contexte (canicule, contraintes de travail, changement d’équipement…).

Conception et rénovation : les hypothèses d’usage

Lors de la conception d’un bâtiment ou de la rénovation énergétique d’un site, des hypothèses d’usage sont formulées (notamment dans les simulations thermiques ou les études réglementaires). On y modélise des scénarios d’occupation, de température de consigne, d’usage des équipements, de gestion des ouvrants etc.

Mais ces hypothèses sont souvent standardisées, éloignées des pratiques réelles. Par exemple, on suppose un taux d’occupation homogène, des horaires fixes, ou encore une régulation automatique des systèmes. Dans les faits, les usagers contournent les consignes, modifient les paramètres ou introduisent des équipements non prévus (radiateurs d’appoint, frigos personnels, etc.).

C’est ce décalage entre usage prévu et usage réel qui explique en partie les écarts parfois importants entre la performance théorique d’un bâtiment et sa performance réelle. L’impact de l’occupant peut aller jusqu’à 30% avec des variations importantes observées selon la typologie de bâtiment.

B. Les biais cognitifs qui impactent l’efficacité énergétique

L’influence des biais cognitifs

De nombreux biais cognitifs influencent les comportements des usagers et peuvent limiter l’efficacité énergétique réelle des bâtiments. On observe par exemple une tendance à ne réagir qu’à des événements ponctuels – panne, facture anormale – plutôt qu’à une analyse continue des consommations. De même, la croyance qu’un bâtiment est « déjà performant » conduit souvent à négliger des signaux faibles, comme une dérive progressive des usages. Dans les grands ensembles, l’effet de dilution de responsabilité est fréquent : chacun pense que ce n’est pas à lui d’éteindre une lumière ou de signaler une anomalie, ce qui freine l’engagement collectif. Pour contrer ces biais, l’intégration de nudges – affichage en temps réel des consommations, alertes personnalisées ou encore défis internes d’économies d’énergie – peut renforcer la prise de conscience et favoriser des pratiques plus sobres.

Sensation d’inconfort versus paramètres mesurés

Dans les bâtiments tertiaires, il est fréquent que les usagers expriment une sensation d’inconfort thermique, même lorsque les paramètres objectifs – température, hygrométrie, vitesse de l’air – se situent dans les plages de confort standards définies par les normes. Cette perception subjective de l’environnement peut être influencée par des facteurs non mesurés tels que l’habillement inadapté, l’exposition à des courants d’air localisés, le niveau d’activité ou encore des attentes personnelles. De plus, des biais cognitifs – comme l’ancrage sur une température perçue comme idéale ou l’effet de contraste lié aux variations extérieures – peuvent amplifier ce décalage entre mesure et ressenti. Cela complique la gestion énergétique, car les ajustements demandés par les occupants ne sont pas toujours justifiés sur le plan technique, entraînant parfois une surconsommation inutile.

Pilotage et gestion active

Le pilotage et la gestion active des équipements sont de plus en plus présents dans les bâtiments, permettant de réaliser un certain nombre d’opérations automatiquement, sans ou avec peu d’intervention manuelle. Avoir un logement connecté vise à améliorer le confort de l’occupant et à le libérer de ses tâches quotidiennes. Il est nécessaire de prendre en compte les particularités individuelles et les usages de chacun en considérant : le taux d’occupation des pièces, le rythme de vie, les attentes en matière de confort, l’appétence, ou non, pour le pilotage des installations.

La connectivité est perçue par les utilisateurs comme une avancée pour optimiser le confort. Pour autant, ces derniers ne restent jamais passifs, devenant les premiers indicateurs du confort. Avec d’un côté, l’occupant ayant un fort désir de n’avoir à s’occuper de rien ; mais qui aussi établit des « stratégies de contournement » (en contrecarrant la technique) pour avoir une emprise directe sur la gestion du climat intérieur et atteindre le meilleur confort possible.

D’après une expérimentation menée dans des bâtiments équipés de radiateurs connectés pilotables (via une application), 85 % des utilisateurs se déclarent satisfaits du pilotage offert par l’application. Cependant, plus de 30 % d’entre eux ajustent encore la température plusieurs fois par semaine, montrant que les occupants souhaitent conserver une certaine maîtrise sur le confort, même avec des systèmes automatisés (Source Promodul le Lab).

Le « tout automatique », sans aucun contrôle humain, n’est pas réaliste. La possibilité, comme le prévoient les systèmes, de pouvoir reprendre la main sur certaines fonctions est alors indispensable. L’implication des occupants sera d’autant plus importante que ces systèmes nécessitent une maintenance régulière et attentive.

Il sera donc essentiel d’assurer aux utilisateurs une prise en main de ces équipements de gestion automatique la plus simple et pédagogique possible (fournir des notices simplifiées, proposer des applications faciles d’usage / ergonomiques permettant une sensibilisation et une bonne compréhension des enjeux relatifs aux consommations etc.).

III. Faire des usagers des alliés de la performance : leviers et outils

A. Sobriété : une responsabilité à la fois individuelle et collective

La sobriété énergétique vise à réduire les besoins en énergie en agissant sur la consommation elle-même. Cela concerne aussi bien les pratiques individuelles que collectives, la réduction des gaspillages et l’adoption de modes de vie plus sobres en énergie.

La sobriété doit donc être perçue comme une démarche systémique agissant à la fois sur les comportements individuels, les structures collectives et économiques. Si elle est correctement appliquée, la sobriété énergétique permettra de répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux actuels. Pour l’ADEME, la sobriété serait le meilleur moyen d’aller plus rapidement vers la neutralité carbone.

L’associer à l’efficacité et à la flexibilité favorisera la création d’un réseau énergétique plus résilient.

© Cercle Promodul

B. Vers une flexibilité énergétique pilotée avec les usagers

La flexibilité énergétique désigne la capacité à ajuster, réduire ou décaler certains usages en fonction des signaux envoyés par le réseau électrique. Elle complète l’efficacité et la sobriété en apportant une réponse dynamique aux variations de la demande et de la production. Concrètement, cela peut passer par des interfaces simples permettant aux usagers d’arbitrer en temps réel entre confort et sobriété (Exemple d’Hello Watt pour les particuliers).

D’autre part, des dispositifs comme Ecowatt, qualifié de « météo de l’électricité », rendent ces signaux accessibles à tous et favorisent une mobilisation collective. L’expérience des périodes de tension, par exemple pendant le COVID ou lors des alertes « signal rouge », a montré que les usagers peuvent jouer un rôle actif dans l’équilibre du système énergétique, à condition d’être informés et accompagnés.

L’effacement électrique : de l’industrie aux bâtiments tertiaires

L’effacement électrique, déjà bien implanté dans le secteur industriel, consiste pour une entreprise à ponctuellement réduire sa consommation d’électricité à la demande de RTE, en contrepartie d’une rémunération annuelle. Cette démarche permet de soulager le réseau lors des pics de consommation, tout en facilitant l’intégration des énergies renouvelables.

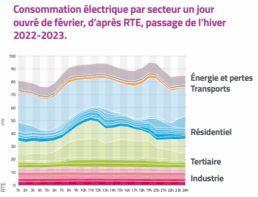

Si les sites industriels très énergivores sont les premiers concernés, d’autres secteurs jouent également un rôle crucial dans la demande électrique, notamment le secteur tertiaire. Ce dernier représente environ 30 % de la consommation d’électricité lors d’une journée hivernale typique.

Dans ce contexte, il devient essentiel d’étendre les dispositifs d’effacement aux bâtiments tertiaires, qu’ils soient publics ou privés. Le potentiel y est particulièrement important, car le secteur tertiaire contribue fortement au pic de consommation observé en matinée. Le graphique ci-dessous illustre la répartition de la consommation d’électricité par usage un jour ouvré de février : le tertiaire (en vert) se distingue par une forte demande tout au long de la journée, avec un pic notable entre 10h et 13h, principalement lié au chauffage des locaux.

Dans le projet SMARTEES-U (Suivre, Maîtriser, Agir, Réduire pour la Transition Énergétique et Environnementale des Sites Universitaires de Nouvelle-Aquitaine), NOBATEK s’attache, à travers la thèse de Cyprien BEAUDET, à caractériser les flexibilités énergétiques des parcs de bâtiments universitaires à partir des données mesurées. Analyse avancée des données, expérimentations menées sur les sites universitaires de Bordeaux et La Rochelle ainsi qu’implication des parties prenantes des sites doivent permettre d’identifier et gérer de manière optimale les leviers de flexibilité pour répondre aux enjeux de transition énergétique et environnementale des campus.

C. L’acculturation énergétique : former, sensibiliser, embarquer

La stratégie des manchots

La question de la sobriété énergétique ne peut être appréhendée sans distinguer ce qui relève d’une démarche volontaire, consciente et accompagnée (sobriété choisie) de ce qui procède d’une contrainte subie par les usagers, en raison d’un déficit d’information, de pouvoir d’agir, ou de précarité énergétique.

Dans ce contexte, la stratégie du manchot a été expérimentée par les équipes de NOBATEK sur son propre bâtiment. À l’image du manchot qui ajuste sa position dans le groupe pour optimiser sa température corporelle, les usagers peuvent, à l’échelle d’un bâtiment, mettre en œuvre des stratégies d’ajustement peu coûteuses, mais à fort impact énergétique : réduction ponctuelle de la température de consigne, gestion optimisée de l’occupation des espaces, modulation de la ventilation ou éclairage en fonction des usages réels, modifications de relances du chauffage.

Cependant, pour que ces micro-adaptations produisent un effet global pertinent, elles doivent être intégrées à une démarche structurée d’amélioration continue (type ISO 50001 ou cycle PDCA – Plan Do Check Act ), s’appuyer sur des données mesurées (monitoring énergétique, analyse des profils d’usage), et faire l’objet d’une concertation avec les occupants. À défaut, la sobriété énergétique peut être perçue comme une restriction imposée, générant inconfort, désengagement ou effets rebond.

La stratégie du manchot souligne ainsi la nécessité d’articuler performance technique et intelligence d’usage, dans une logique d’adaptation dynamique aux conditions réelles, plutôt qu’une application rigide de standards théoriques.

Informer pour mobiliser : les leviers possibles pour sensibiliser les usagers

La sensibilisation des usagers à leur empreinte environnementale est une étape essentielle pour encourager l’adoption de comportements plus responsables. Pour qu’un usager adapte ou améliore ses habitudes, il doit disposer d’outils lui permettant de comprendre ses impacts et d’agir en conséquence.

Le retour d’informations (feedback) est un élément intéressant pour l’apprentissage de la maîtrise de l’énergie. De nombreux dispositifs fournissent des informations simples, en général en temps réel sur les consommations globales d’électricité : compteurs communicants, dashboards interactifs ou encore applications comme Hello Watt (pour les particuliers), qui combinent suivi de la consommation et conseils relatifs à l’efficacité énergétique. Certains outils suivent une approche pédagogique/didactique qui peut favoriser l’adoption de comportements conscients et plus sobres.

Les recherches menées dans ce domaine montrent des résultats significatifs. Par exemple, le feedback en temps réel ou visuel peut permettre une réduction des consommations de l’ordre de 20 à 30 %, voire davantage lorsque l’engagement des usagers est renforcé. Les études menées dans ce domaine soulignent l’importance d’une co-construction entre les dispositifs techniques (GTB, capteurs) et l’accompagnement humain, afin d’obtenir des résultats durables.

| Levier | Principe | Exemple dans le tertiaire |

| Feedback en temps réel | Fournir aux usagers des données de consommation instantanées pour rendre visibles les impacts. | Écrans affichant la consommation par étage ou par service. |

| Systèmes d’incitation | Motiver par des récompenses, challenges internes ou reconnaissance collective. | Challenge entre équipes pour réduire la consommation d’électricité. |

| Décision participative | Associer les occupants aux choix énergétiques pour renforcer l’adhésion et la responsabilisation. | Ateliers où les usagers votent sur les priorités d’usage ou de confort. |

| Nudging (incitations subtiles) | Orienter les comportements par de légères incitations sans contrainte. | Message : « 80% de vos collègues éteignent leur poste en quittant le bureau ». |

Le jeu et les réseaux sociaux dynamiques sont souvent utilisés pour favoriser l’engagement de l’usager. Le facteur clé permettant de garder les gens engagés, impliqués réside dans la présentation d’incitations et de motivations directes vers l’usager.

Un contexte favorable

La performance énergétique dans le tertiaire ne peut plus être pensée uniquement à travers le prisme technique : elle repose tout autant sur l’implication active des usagers que sur l’efficacité du bâti et des équipements. Les occupants, par leurs comportements, arbitrages et biais peuvent générer jusqu’à 30 % d’écarts entre performance théorique et performance réelle. Leur sensibilisation, leur responsabilisation et leur accompagnement constituent donc un levier majeur, au même titre que la sobriété, l’efficacité et la flexibilité.

Le défi est d’autant plus crucial que le parc tertiaire représente environ 1 milliard de m² de surface et doit encore progresser. Près de 300 000 bâtiments existants de plus de 1 000 m², concentrent 44 % de la consommation d’énergie nationale, et seulement 6% des bâtiments sont équipés d’un système de pilotage (Source). Ce gisement d’économies place les bâtiments tertiaires, leurs gestionnaires et leurs occupants au cœur de la transition énergétique et des politiques de sobriété.

Dans ce contexte, le déploiement des systèmes d’automatisation et de contrôle (BACS) et de gestion technique des bâtiments (GTB) représente une opportunité décisive. Le décret BACS, en imposant progressivement leur généralisation dans le tertiaire, crée un cadre réglementaire favorable. Pour rappel, ces systèmes jouent le rôle d’un véritable « cerveau » du bâtiment, permettant de :

- Suivre et analyser en temps réel les consommations,

- Ajuster automatiquement les usages en fonction de l’occupation, des horaires et des conditions climatiques,

- Détecter et corriger les dysfonctionnements, tout en laissant aux usagers la possibilité de reprendre la main lorsque nécessaire.

En conciliant performance de l’enveloppe, automatisation intelligente et appropriation par les occupants, la GTB et les BACS combinent efficacité énergétique et confort.

La transition vers des bâtiments tertiaires sobres, résilients et conformes aux exigences réglementaires et environnementales ne pourra aboutir qu’en faisant des usagers de véritables alliés de la performance.

Cet article a été co-rédigé par NOBATEK & le Cercle Promodul/INEF4.