Intégrer du bois structurel de réemploi soulève des questions techniques, normatives et organisationnelles majeures. Si la démarche s’inscrit pleinement dans un objectif de construction circulaire – réduction des déchets, valorisation matière, limitation de l’empreinte carbone – sa mise en œuvre sur site reste encore marginale. Pourquoi ? Parce que le réemploi d’éléments bois (poutres, lamellé-collé, ossatures) en tant qu’éléments porteurs, suppose de maîtriser de nombreux paramètres : caractérisation mécanique, diagnostic matière, traçabilité, conditions de stockage, contrôle de la durabilité…

À ce jour, les textes normatifs ne prévoient pas de cadre adapté pour qualifier un matériau issu de la déconstruction. Dans ce contexte, les acteurs – architectes, maître d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises – doivent s’appuyer sur des études spécifiques, des plateformes de réemploi, et des guides de bonnes pratiques.

Cet article explique les prérequis, les outils et retours d’expérience développés par NOBATEK et ses partenaires au sein du projet RESTWOOD, pour sécuriser l’intégration de bois de réemploi dans un ouvrage structurel.

Sommaire

- Les enjeux assurantiels, environnementaux et économiques du bois de réemploi

- Sélection et caractérisation du bois de réemploi : des critères précis à déterminer

- Gestion logistique et formulation des besoins : une anticipation nécessaire à prendre en compte

- Comment trouver du bois structurel de réemploi ?

- Diagnostiquer la résistance mécanique et la qualité du bois

- La création d’un futur label

- Démontage et reconditionnement : des techniques à professionnaliser

- Suivi et traçabilité du bois de réemploi

- FAQ : on répond à vos questions

- Construire avec du bois de réemploi, c’est déjà construire autrement

Les enjeux assurantiels, environnementaux et économiques du bois de réemploi

La forêt française et l’industrie de la transformation du bois sont aujourd’hui sous tension en raison de la raréfaction de la ressource, ce qui entraine une hausse des prix et des difficultés d’approvisionnement au regard des besoins. Ce constat impose donc aux industriels de se fournir dans d’autres pays, ce qui provoque :

– un allongement des distances de transport

– l’augmentation des impacts sur l’environnement.

L’économie des projets s’en trouve directement impactée, une contrainte supplémentaire pour le secteur déjà en peine.

Le réemploi de bois est une réponse à ces constats, à condition que la filière puisse progresser et se structurer.

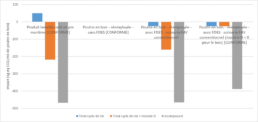

Sur le volet écologique, il parait évident qu’un matériau local dont on vient rallonger la durée de vie et qui évite le prélèvement, est plus vertueux. Toutefois, si l’on considère l’indicateur Ic composant de la RE2020, la convention veut qu’un matériau de réemploi soit compté à 0 dans le calcul. Or, intégrer du bois neuf dans la construction fait baisser l’Ic construction puisqu’il stocke du carbone biogénique. Sur le papier, le bois neuf est donc meilleur que le bois de réemploi. Discordance qui s’applique également aux autres matériaux biosourcés alors même que leur impact global est négatif.

Deux leviers existent néanmoins pour résoudre cette équation. Le premier consiste à étudier si nous pouvons faire évoluer les conventions pour les matériaux biosourcés issus du réemploi. Le second consiste à créer une FDES spécifique pour le bois de réemploi.

Sur le volet économique, là encore, on pourrait faire un raccourci et penser que le bois de réemploi est forcément moins cher qu’un bois neuf, puisqu’il s’agit d’un matériau récupéré. Effectivement, si le matériau en lui-même ne coûte rien, ce sont néanmoins toutes les étapes de reconditionnement et de caractérisation, depuis la dépose jusqu’à la remise en œuvre, qui demandent du temps et donc de l’argent, d’autant plus que la filière n’est pas encore structurée. L’enjeu principal est donc que l’usage de bois de réemploi ne coûte pas plus cher que celui de bois neuf. Pour cela, il est nécessaire de développer des méthodes, moyens techniques, penser de nouveaux modèles économiques alternatifs et valoriser au maximum les gisements, en trouvant de exutoires complémentaires pour les éléments non valorisables en structure.

Sur le plan réglementaire, les normes actuelles en France ne sont pas adaptées au bois de réemploi. L’un des enjeux se trouve donc dans une rédaction des règles professionnelles, de manière similaire à ce qui est déjà fait pour le réemploi des charpentes métalliques. Pour cela, l’appui des organismes institutionnels tels que le FCBA et le CSTB est indispensable.

Figure 1 : Comparaison d’une FDES bois de structure neuf avec différents scénarios bois de réemploi

Sélection et caractérisation du bois de réemploi : des critères précis à déterminer

La sélection et la caractérisation du bois de réemploi est une étape cruciale pour garantir le réemploi des matériaux et la qualité des futurs ouvrages. Un diagnostic complet doit donc être réalisé sur chantier pour inspecter visuellement les éléments selon des critères bien précis (présence d’attaques d’insectes, champignons, déformations, fentes,…). Une recherche documentaire est également menée en parallèle pour compléter ces informations et obtenir des indications comme l’âge du bâtiment, ses usages dans le temps, etc…

Le recueil d’informations doit être aussi complet que possible, il sera déterminant pour l’usage qui sera fait du lot diagnostiqué. Par exemple, l’essence du bois permettra de déterminer sa classe d’imprégnation et donc le traitement compatible qui pourra lui être appliqué.

Le projet RESTWOOD, projet mené par NOBATEK en partenariat avec l’I2M – Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (Université de Bordeaux), Xylofutur, R-Use, Bordeaux Déconstruction Services (BDS), Lavoine Charpentiers, Lamécol, Tipee et l’École Nationale Supérieure des Mines d’Alès, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, vise à mettre en place une activité opérationnelle de fourniture de bois de structure de réemploi qualifié mécaniquement. Dans ce cadre, les équipes du projet testent différentes méthodologies afin de déterminer les critères à prendre en compte pour garantir le niveau d’exigence requis.

Le projet RESTWOOD, projet mené par NOBATEK en partenariat avec l’I2M – Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (Université de Bordeaux), Xylofutur, R-Use, Bordeaux Déconstruction Services (BDS), Lavoine Charpentiers, Lamécol, Tipee et l’École Nationale Supérieure des Mines d’Alès, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, vise à mettre en place une activité opérationnelle de fourniture de bois de structure de réemploi qualifié mécaniquement. Dans ce cadre, les équipes du projet testent différentes méthodologies afin de déterminer les critères à prendre en compte pour garantir le niveau d’exigence requis.

Gestion logistique et formulation des besoins : une anticipation nécessaire à prendre en compte

Une fois le bois à réemployer identifié, la logistique doit se mettre en place. Pour favoriser son utilisation à grande échelle, un maillage territorial est indispensable. Il repose sur des centres dotés d’ateliers équipés pour le reconditionnement, capables de stocker une offre variée d’éléments prêts à l’emploi. Ce réseau permettrait aux maîtrises d’œuvre de s’approvisionner simplement, comme pour le bois neuf.

En attendant, il est nécessaire de bien anticiper ses besoins et parfois d’être flexible, en adaptant le projet au gisement par exemple et non l’inverse comme c’est le cas avec du bois neuf.

Comment trouver du bois structurel de réemploi ?

Première difficulté à surmonter : la récupération de bois de réemploi. Pour maximiser les chances de s’approvisionner, il est nécessaire de s’appuyer sur les cartographies d’acteurs locaux spécialisés. Ceux-ci sont en effets très variés et nombreux à être capables de répondre directement ou indirectement au besoin : entreprises de démolition ou déconstruction (BDS), bureaux d’étude réemploi (R-Use), architectes spécialisés (MoonwalkLocal, Cancan,…), ressourceries, vendeurs de matériaux anciens, charpentiers (Lavoine Charpentiers), etc. De par leur réseaux, ou via les travaux de rénovation et de réhabilitation in situ auxquels ils participent, ils ont la connaissance de gisements potentiels. Mieux vaut multiplier les demandes et élargir son réseau pour être sûrs de trouver le gisement adéquat.

Le projet RESTWOOD cherche d’ailleurs à créer un réseau de professionnels pour développer l’offre disponible sur le marché et faciliter cette étape de recherche.

Diagnostiquer la résistance mécanique et la qualité du bois

Le diagnostic PEMD, obligatoire pour toute opération de déconstruction d’un bâtiment, supérieure à 1000 m², permet de faire un inventaire des matériaux en présence, notament :

- Leur volume

- L’état visuel

- La filière de valorisation conseillée.

Pour le bois, les filières envisagées sont souvent la production énergétique, le recyclage (panneaux de particules) ou une réutilisation non structurelle.

En effet, le réemploi de bois de structure demande une approche plus poussée et plus longue. La phase de diagnostic doit être précise afin de fournir les éléments permettant de justifier les propriétés mécaniques des éléments. Cette phase est essentielle pour assurer la faisabilité de réutiliser tout, ou une partie d’une charpente, d’une ossature bois, qui a été chargée tout au long de son cycle de vie. Il existe plusieurs paramètres qui influent sur la résistance du bois :

- Présence d’attaques d’insectes xylophages ou de champignons lignivores

- Déformations structurelles

- Présence de singularités : nœuds, fentes, flaches, usinages,…

Il est donc crucial de choisir ceux qui sont prépondérants. L’équipe de NOBATEK mène actuellement des travaux sur la mise en place d’une méthodologie adaptée et sécuritaire. Celle-ci se base sur une approche visuelle complétée par la mesure de certaines propriétés résiduelles du bois. Des travaux supplémentaires en cours, ont pour objectif d’affiner la méthode pour éviter de déclasser des pièces aptes au réemploi, tout en gardant une marge de sécurité. L’objectif final consiste à former les futurs centres de reconditionnement à cette méthode afin qu’ils soient autonomes dans leurs diagnostics.

Figure 2 : Mesure du module d’élasticité et de la masse volumique de poutres en bois de réemploi avec la Xyloclass

La création d’un futur label

Pour garantir une démarche rigoureuse et sécurisée, le projet Restwood est en cours de création d’un label à destination des plateformes de reconditionnement. Ce label formera les acteurs, encadrera les pratiques, et posera un cadre commun de référence. Il deviendra un outil clé pour fluidifier le dialogue avec les contrôleurs techniques et lever les freins réglementaires dans les projets.

La mission des bureaux de contrôle dans une démarche de réemploi est évidemment d’effectuer les vérifications chantier par chantier, mais ils ont également un rôle à jouer dans l’accompagnement et la validation des protocoles employés.

Dans le cadre de la création d’un label, il est nécessaire de s’assurer de l’absence de substances nocives en développant des essais et protocoles qui puissent être réalisés in situ. Cet aspect fait partie des recherches menées par les équipes des partenaires de Restwood.

Ce travail en amont permettra de faciliter les démarches pour les porteurs de projet et donc de massifier le réemploi des matériaux dans la construction.

Démontage et reconditionnement : des techniques à professionnaliser

Actuellement, la plupart des déconstructions de bâtiments sont réalisées à l’aide de pelleteuses équipées de grapins. Cette méthode ne permet pas de garantir l’intégrité des éléments déconstruits, en particulier pour les plus petites sections. Il faut donc définir de nouvelles méthodes permettant une dépose soignée, sans toutefois multiplier les temps d’intervention. Cette méthode doit pouvoir s’adapter à la configuration du chantier, c’est donc un travail à faire en amont, en optimisant le phasage des travaux.

En complément, il faudra également que les entreprises de déconstruction fassent évoluer leur matériel. Il s’agit donc d’une véritable opportunité pour la filière de valoriser différemment les ressources disponibles.

Une fois le bois déconstruit, il faut remettre la matière en état. Ici, c’est un nouveau métier qui doit voir le jour, celui de « reconditionneur« . Là aussi, il faut repenser les méthodes de travail et faire évoluer les outils. Les étapes de reconditionnement sont les suivantes :

Les personnes chargées de ces opérations doivent être formées spécifiquement. À ce stade, ces tâches sont très manuelles, mais elles peuvent très bien faire l’objet d’une industrialisation plus poussée comme le montrent certaines initiatives telles que Urban Machine.

Suivi et traçabilité du bois de réemploi

La traçabilité est un élément essentiel du réemploi du bois de structure. Pour la fiabiliser, il semble judicieux de numériser les données collectées durant tout le processus, depuis le diagnostic jusqu’à la mise en œuvre. Les opérations de collecte de l’information doivent être le plus simples possible si l’on veut que les acteurs de la filière s’approprient l’outil de traçabilité. De plus, les acteurs étant multiples sur les différentes phases, un catalogue numérique permettra de faciliter les échanges et de mutualiser les informations.

L’effort porté sur la caractérisation des bois justifie également que l’on mette en place les moyens de conserver les données de chaque pièce physique dans le temps, pour pouvoir les réemployer de nouveau, sans devoir tout refaire. L’enjeu est de garantir une méthode qui puisse perdurer années après années, avec des durées de vie supérieures à 50 ans.

Figure 3 : Fiche produit RESTWOOD

FAQ : on répond à vos questions

Les critères sont principalement visuels : absence de pourriture, d’attaques de champignons lignivores ou d’insectes xylophages, de fentes de flaches ou de déformations. La masse volumique du bois est également un critère à prendre en compte. Le projet Restwood a permis de quantifier de manière précise tous ces critères grâce à une approche scientifique.

Les principales contraintes techniques liées à l’utilisation du bois de réemploi dans une construction neuve sont les suivantes :

-

L’approvisionnement : identifier un gisement de bois adapté aux besoins spécifiques du projet et conforme au cahier des charges.

-

La chaîne de partenaires : mobiliser des acteurs compétents pour assurer une dépose soigneuse, préparer le bois (tri, nettoyage, éventuelles transformations) et garantir sa bonne remise en œuvre dans le bâtiment neuf.

-

La qualification et l’assurance : caractériser le bois de réemploi afin de démontrer sa qualité et convaincre le bureau de contrôle ainsi que l’assureur que la méthodologie mise en place offre des garanties suffisantes de sécurité et de fiabilité.

L’ambition de la future filière Restwood est de structurer un réseau territorial de professionnels formés à des méthodes communes, permettant ainsi de lever progressivement ces contraintes et de faciliter le développement à grande échelle du réemploi du bois dans la construction.

Les normes de construction en vigueur n’existent que pour le bois neuf. Elles exigent une classe mécanique pour le bois de structure. Cette classe mécanique est fournie par les fabricants d’éléments de bois d’œuvre. La méthodologie de caractérisation visuelle Restwood permet de définir la classe mécanique des éléments structurels en bois de réemploi et donc de le qualifier avec les mêmes garanties que pour le bois neuf.

Il est tout à fait possible d’utiliser du bois de réemploi dans une ossature ou une charpente. Pour cela il est nécessaire que le bois soit qualifié au même niveau que du bois neuf, et que le bureau de contrôle ainsi que l’assureur puissent avoir toutes les garanties quant à la méthode de qualification employée.

1. Diagnostic initial – Diagnostic PEMD et charpente

-

Réaliser un diagnostic PEMD (Produits, Équipements, Matériaux, Déchets) est désormais obligatoire avant toute démolition ou rénovation significative (plus de 1 000 m² ou touchant plusieurs corps d’état)

Ce diagnostic identifie les matériaux présents, leur état de conservation, leur localisation et les filières de valorisation envisageables, dont le réemploi. Source APAVE -

Compléter ce diagnostic avec une analyse approfondie de la charpente existante, qui permettra de comprendre l’historique, les conditions d’usage et les dommages éventuels (insectes, champignons, déformations, singularités), essentiels pour évaluer le potentiel de réemploi

2. Inspection visuelle et tests simples in situ

-

Une inspection visuelle minutieuse, complétée par des méthodes simples, permet de détecter les principales anomalies (tapotement etc.)

-

Des tests plus techniques comme la résistance au vissage peuvent donner une indication sur l’altération biologique et la résistance mécanique

3. Caractérisation mécanique non destructive

-

L’utilisation d’appareils comme le Xyloclass permet de mesurer certaines propriétés du bois. Des tests sont en cours dans le cadre du projet RESTWOOD afin de mettre en place une méthode adaptée.

4. Analyse complémentaire selon contexte

-

Pour certains projets, il peut être pertinent d’analyser la présence de substances dangereuses (peintures au plomb, colles avec solvants, goudron, etc.), par des tests rapides ou via des laboratoires spécialisés sur des échantillons prélevés selon les normes NWEurope.

5. Qualification finale et élaboration de la note de calcul

-

Une fois les éléments caractérisés (mécanique, visuelle, sécuritaire), le bureau d’étude structure peut rédiger la note de calcul, en intégrant les classes mécaniques estimées et en appliquant les facteurs de sécurité adaptés (normes EN 14081, méthodologies spécifiques au réemploi).

Construire avec du bois de réemploi, c’est déjà construire autrement

Intégrer du bois de structure de réemploi dans un projet, ce n’est pas simplement substituer un matériau neuf par un autre. C’est adopter une vision circulaire, plus sobre, plus exigeante aussi – qui suppose d’anticiper la conception, de coopérer et d’innover à toutes les étapes.

Il s’agit également de participer à une transition systémique de la filière bois-construction, en réponse à des enjeux concrets : raréfaction des ressources, pression sur les forêts, dérèglement climatique, hausse des coûts, attente sociétale croissante, évolution des pratiques…

Le bois de réemploi structurel reste aujourd’hui une pratique pionnière. Mais les lignes bougent. Grâce à des projets comme RESTWOOD, une filière professionnelle se dessine, avec ses méthodes, ses outils, ses réseaux, ses acteurs engagés.

À terme, il ne sera plus question de savoir si le bois de réemploi est possible, mais comment l’intégrer efficacement, au bon moment, avec les bons partenaires.

Pour y parvenir, il faudra franchir une dernière marche : la reconnaissance normative, à travers la rédaction de règles professionnelles partagées. Cette étape permettra au bois de réemploi de devenir non plus une exception, mais une véritable solution technique et économique, prête à changer la manière dont nous construisons : la clé vers la reconnaissance en tant que technique courante.

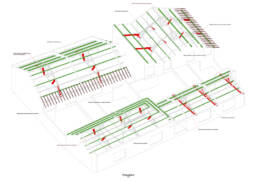

Plans de charpente issus d’un chantier de création de 4 lofts à Biarritz et dont le lot charpente a été confié à la société AV.CO.BOIS Aquitaine.

Crédits ©AV.CO.BOIS Aquitaine