Comment concilier sobriété et croissance ? Comment arbitrer entre besoins immédiats et stratégie de long terme ?

Dans un contexte marqué par l’urgence climatique, la transition énergétique, la préservation des ressources, mais aussi par la nécessité de soutenir le développement économique et l’attractivité des territoires, les collectivités se trouvent souvent face à des injonctions contradictoires.

Pour éclairer ces choix complexes, elles se tournent vers de nouveaux outils d’aide à la décision. Le jumeau numérique s’impose ainsi comme un levier stratégique qui offre la possibilité de visualiser, simuler et piloter les transformations urbaines et territoriales, en intégrant la complexité des enjeux actuels.

Aide à la décision et au pilotage des politiques territoriales

Face aux défis climatiques et énergétiques, les collectivités ont tout intérêt à privilégier une approche préventive plutôt que corrective. Le jumeau numérique apparaît alors comme un outil d’aide à la décision et à la planification des transformations urbaines capable d’apporter des réponses concrètes aux grands enjeux auxquels elles sont confrontées.

En effet, le jumeau numérique, permet d’identifier la vulnérabilité climatique des territoires (inondations, îlots de chaleur, submersion, recul du trait de côte, etc.), de croiser les données (modèles 2D et 3D, données sémantiques, SIG, simulations, etc.) et d’anticiper les évolutions en testant différents scénarios, qu’ils reposent sur des choix d’aménagement ou sur l’hypothèse de l’inaction. Cette capacité à simuler ouvre la voie à une planification plus fine et plus durable, tout en favorisant la coordination entre services techniques et en renforçant la transparence auprès des citoyens.

Cette vision est portée, par exemple, à l’échelle nationale par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Dans son Plan d’activités 2025 , l’institut détaille ses ambitions, ses projets structurants et les actions concrètes pour répondre aux enjeux liés à la cartographie, à la gestion des territoires et à la transition écologique et numérique. Parmi ses priorités majeures figure l’accélération de la construction d’un jumeau numérique de la France et de ses territoires, destiné à la simulation, la planification et la gestion des ressources naturelles. L’un des dix chantiers emblématiques annoncés concerne le développement d’un modèle 3D du territoire français, socle du futur jumeau numérique national.

Piloter par la donnée : transparence, concertation, efficacité

Si le jumeau numérique aide à anticiper, il transforme aussi la manière de décider et de gouverner un territoire. En centralisant des données hétérogènes, il dépasse la seule vision experte et favorise une compréhension commune entre élus, techniciens et citoyens.

Pour les habitants, il devient un outil de concertation : la visualisation claire et objective des projets possibles rend le débat plus concret et limite les zones d’incompréhension.

Pour les élus et les services techniques, il constitue un outil de travail partagé pour objectiver les choix politiques et techniques en s’appuyant sur des indicateurs fiables et communs.

Certaines collectivités expérimentent déjà ces usages. La Ville d’Anglet, par exemple, déploie avec la solution IMMERSITE® un jumeau numérique urbain intégré au quotidien dans l’environnement de travail des agents. Cet outil facilite non seulement l’analyse technique des projets mais aussi le dialogue entre élus, concepteurs et habitants, en traduisant des données complexes en représentations accessibles.

Au-delà de la vision partagée qu’il instaure, le jumeau numérique ouvre aussi la voie à l’intégration de données en temps réel. Cette dimension dynamique permet d’imaginer un pilotage plus agile du territoire, avec une optimisation continue de la gestion des ressources.

Les différents types de jumeaux numériques : définition et rôle stratégique

Le terme de jumeau numérique peut s’entendre sous différents angles selon les secteurs. Dans sa définition la plus générale, il désigne une réplique virtuelle d’un objet, d’un système ou d’un territoire, construite à partir de données multiples et capable de reproduire son fonctionnement en temps réel. Le jumeau numérique est donc un système vivant, qui évolue avec le temps, s’enrichit de nouvelles données et permet d’anticiper les évolutions possibles.

On distingue ainsi plusieurs types de jumeaux numériques : appliqués à un produit, à un procédé industriel, à un système technique, à un territoire ou même à la société dans son ensemble. Cette diversité illustre l’ampleur de son potentiel : il peut aussi bien servir à optimiser la maintenance d’une machine qu’à planifier et évaluer les futurs aménagements d’une ville pour faire face au changement climatique.

Dans le secteur de la construction et de l’aménagement, le parallèle avec la maquette numérique BIM (Building Information Modeling) est particulièrement éclairant, tant il est aujourd’hui familier aux professionnels. Le BIM permet de concevoir, construire et gérer le cycle de vie d’un bâtiment grâce à une maquette numérique unique et enrichie de données. À une autre échelle, on parle de CIM (City Information Modeling) ou de TIM (Territory Information Modeling), notions plus récentes et encore moins répandues. Ensemble, ces approches traduisent la montée en puissance du jumeau numérique urbain et territorial, qui prolonge la logique du BIM mais l’élargit à l’échelle des villes et des territoires.

Les composants essentiels d’un jumeau numérique

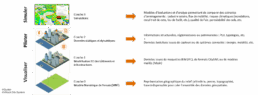

Pour comprendre concrètement ce qu’est un jumeau numérique territorial, il est utile de visualiser les différentes couches qui le composent. De la simple représentation du terrain jusqu’aux modèles de simulation avancée, chaque niveau apporte une brique indispensable à la construction d’un outil capable de visualiser, piloter et simuler les territoires. Le schéma ci-dessous illustre cette structuration.

Ainsi, un jumeau numérique peut s’entendre sous différents angles : il peut se limiter à la visualisation 3D (couches 0 et 1) ou à la donnée sémantique (couche 2, souvent portée par les services SIG des collectivités). Ces différentes couches ne s’utilisent pas forcément toutes en même temps et peuvent fonctionner de manière indépendante ou être combinées.

Les simulations avancées (couche 3), quant à elles, permettent d’évaluer et de tester différents scénarios, mais nécessitent souvent l’appui des modèles 3D et des données sémantiques. Certaines études restent évidemment possibles uniquement à partir de modèles 2D et de données SIG – par exemple pour cartographier les îlots de chaleur ou évaluer la perméabilité des sols. En revanche, dès que l’on aborde des phénomènes liés au relief ou aux volumes bâtis – comme le risque d’inondation, la submersion marine, le recul du trait de côte ou encore l’évaluation du potentiel solaire en tenant compte des ombres portées des bâtiments – la 3D devient indispensable.

Autrement dit, plus les couches s’articulent entre elles, plus le jumeau numérique devient un outil complet pour observer, comprendre et anticiper les transformations d’un territoire.

Urbanisme et aménagement du territoire

Le jumeau numérique est un atout majeur pour concevoir et planifier la ville de demain. Il permet d’évaluer l’intégration architecturale d’un projet dans son environnement, d’appréhender ses accès et sa connexion à la voirie existante, de vérifier sa conformité au PLU, mais aussi de simuler un large panel d’impacts (ombres portées, circulation, stationnement, préservation de la végétation, impact visuel, etc.). Avec ces applications et d’être un outil de visualisation, le jumeau numérique , devient un véritable outil d’aide à la décision pour les services d’urbanisme et les élus, en conciliant ambitions de développement, objectifs environnementaux et qualité de vie pour les usagers et riverains.

Un exemple concret illustre bien cette approche : le projet de la ZAC des Trois Fontaines à Ondres, où la solution IMMERSITE® a été utilisée pour intégrer progressivement les maquettes 3D de l’ensemble des projets de la ZAC. Dans ce cas le jumeau numérique a permis d’évaluer la cohérence architecturale et fonctionnelle (mobilité, stationnement) des projets mais aussi de visualiser le fonctionnement d’une noue paysagère, dont le niveau d’eau varie en fonction de la pluviométrie, afin de répondre aux contraintes réglementaires et programmatiques liées à la gestion des eaux pluviales. Il a également servi à analyser la conformité des projets futurs au PLU, en vérifiant par exemple l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments.

Au-delà de l’aménagement, le jumeau numérique offre un levier puissant pour préparer les territoires aux aléas climatiques. Il permet de simuler des scénarios d’inondation, de submersion marine ou de recul du trait de côte, mais aussi d’évaluer l’impact de la surchauffe urbaine, de l’imperméabilisation des sols ou, à l’inverse, les bénéfices apportés par des solutions fondées sur la nature. Ces simulations ne servent pas seulement à comprendre les risques liés à l’inaction : elles ouvrent la voie à une planification urbaine plus durable, capable d’intégrer des données multiples et d’éclairer les choix stratégiques. Le jumeau numérique devient ainsi un outil d’aide à la décision qui permet d’évaluer les risques de l’inaction ainsi que les choix d’aménagements possibles pour, in fine, orienter les investissements publics de manière éclairée.

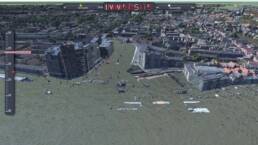

Un exemple parlant est celui de la ville de Dordrecht, aux Pays-Bas. Son jumeau numérique a, dans un premier temps, servi à sensibiliser les habitants au risque d’inondation, en intégrant des simulations de montée des eaux et leurs conséquences concrètes si rien n’était entrepris. Dans un second temps, la municipalité a proposé un portefeuille de solutions fondées sur la nature, assorties d’indicateurs de performance, afin de travailler avec les citoyens sur les stratégies d’aménagement les plus adaptées pour réduire le risque d’inondation et renforcer la résilience de la ville.

Anticiper les risques climatiques et adapter les territoires

Gouvernance et innovation publique

Enfin, le jumeau numérique transforme aussi la façon de gouverner. En offrant une visualisation claire, lisible et objective, il facilite le dialogue entre élus, techniciens et citoyens. Pour les services municipaux, il devient un outil de travail partagé qui fluidifie la coordination entre directions (urbanisme, voirie, patrimoine, énergie/environnement, numérique…). Pour les habitants, il apporte plus de transparence et rend la concertation plus concrète en permettant de voir, plutôt que d’imaginer, l’impact d’un projet.

À Anglet par exemple, la présentation du jumeau numérique et d’IMMERSITE® en conseil municipal a illustré la manière dont cet outil peut aider à la décision pour « mieux planifier les politiques urbanistiques »

👉Exemple ici 👈

Le déploiement des jumeaux numériques territoriaux ne se limite pas à une question technologique ; il soulève une série de défis à la fois techniques, organisationnels et environnementaux.

Interopérabilité et normalisation

Un premier défi majeur est celui de l’interopérabilité et de la normalisation. Pour être réellement utiles, les jumeaux numériques doivent pouvoir dialoguer avec les outils déjà en place : systèmes d’information géographique (SIG), maquettes numériques BIM, documents réglementaires comme les PLU ou les SCoT, mais aussi les logiciels de simulation qui permettent de projeter et d’évaluer les impacts de futurs projets.

À cet égard, les Meshs 3D offrent une représentation visuelle très détaillée et qualitative des villes et territoires, mais leur usage reste limité à la visualisation. Ils ne sont pas conçus pour être interopérables avec d’autres outils ou formats de données, ce qui restreint leur capacité à alimenter des analyses ou des simulations.

Le format CityGML, quant à lui, reconnu à l’international, offre la possibilité de représenter les environnements urbains avec différents niveaux de détail et d’intégrer des attributs utiles pour les analyses et les simulations. Son principal écueil reste toutefois son adoption encore limitée : la mise en œuvre est chronophage et trop peu répandue pour garantir une généralisation rapide.

En France, le Conseil national de l’information géographique (CNIG), en collaboration avec le MINnD et l’IGN, a engagé des travaux pour poser les premières bases de standardisation. Le groupe de travail « Jumeaux numériques des territoires », s’attache à définir les usages prioritaires, à identifier les besoins communs et à clarifier les questions de gouvernance, de normes et de standards. L’objectif est de donner un cadre plus lisible à l’échelle nationale, indispensable pour faciliter le déploiement opérationnel.

À l’échelle européenne, une dynamique est également en marche. Un EDIC européen (European Digital Infrastructure Consortium) a récemment été créé pour accompagner les territoires dans la mise en place de leurs jumeaux numériques et surtout pour assurer leur interconnexion à l’échelle du continent. Baptisé LTDCitiVerse, ce projet vise à constituer une véritable « Citiverse » européenne.

Gouvernance de la donnée publique

La gouvernance de la donnée publique constitue un point de vigilance majeur dans le déploiement des jumeaux numériques. La valeur de ces outils repose avant tout sur la qualité, l’accessibilité et la mise à jour des informations qui les alimentent. Il s’agit donc de définir précisément qui peut accéder à quelles données, selon quelles conditions, tout en garantissant leur sécurité et leur confidentialité. La donnée doit être fiable, suffisamment détaillée et régulièrement actualisée pour éviter tout biais dans la décision publique.

À cette exigence s’ajoute un enjeu crucial de souveraineté : maîtriser la propriété et l’hébergement des données devient une question stratégique, étroitement liée à l’indépendance des politiques publiques. Cela suppose de mettre en place des règles claires de collecte, de stockage et de partage, en veillant à leur intégrité et à leur protection face aux cybermenaces. Ainsi l’établissement d’un cadre institutionnel et juridique robuste apparaît comme une étape incontournable pour garantir la confiance et l’efficacité de ces dispositifs.

Maitriser le poids environnemental

En lien direct avec les questions de stockage, un défi majeur est l’empreinte environnementale du numérique. Si le jumeau numérique contribue à planifier l’adaptation des territoires au changement climatique, il génère lui-même un impact environnemental non négligeable. Le stockage massif de données, la puissance de calcul nécessaire pour les simulations ou encore la mise à jour continue des données génèrent une consommation énergétique importante.

Selon une étude de l’ADEME et de l’ARCEP (2022), le numérique représente 4,4 % de l’empreinte carbone en France, soit 29,5 MtCO₂e. Les data centers concentrent à eux seuls 46 % de cette empreinte. Dans le cas des jumeaux numériques, cette vigilance est donc essentielle pour éviter que la solution ne crée de nouvelles externalités négatives.

Face à ce constat, la loi REEN (2021), en lien avec la stratégie nationale pour un numérique responsable, encourage le développement de solutions sobres comme limiter la conservation de données inutiles, privilégier des formats légers, recourir à des hébergements locaux ou alimentés en énergies renouvelables, allonger la durée de vie des équipements (réemploi, réparabilité, recyclage) ou encore réduire l’impact énergétique des réseaux et des data centers. A titre d’exemple, cette loi impose d’ici 2025 à toutes les communes de plus de 50 000 habitants de définir une stratégie de numérique responsable. Cette obligation vient renforcer la nécessité d’interroger le poids carbone des jumeaux numériques, afin que leur déploiement serve pleinement la transition écologique sans en compromettre les objectifs.

Ressources humaines et compétences

Le succès d’un jumeau numérique dépend autant des compétences mobilisées que de l’organisation interne des collectivités. Il ne s’agit pas seulement de développer un outil technologique, mais de mettre en place un projet transversal porté par une pluralité de services – informatique et numérique, urbanisme, environnement et énergie, voirie, patrimoine – et par les politiques publiques. Les services informatiques et numériques assurent un rôle de support technique pour la gestion des données 2D/3D et sémantiques, tandis que les autres services en sont les utilisateurs, avec l’intégration de couches métiers adaptées. La réussite du projet repose donc sur la constitution d’équipes pluridisciplinaires capables de collaborer efficacement, ainsi que sur un investissement en formation afin de permettre aux collectivités d’utiliser, de mettre à jour et de faire évoluer leur jumeau numérique en toute autonomie. Sans cet accompagnement, il existe un risque réel que l’outil reste sous-utilisé, faute de compétences ou de vision partagée.

Vers des plateformes ouvertes et interopérables

L’avenir des jumeaux numériques publics s’oriente vers des plateformes ouvertes, interopérables et mutualisées. La coopération entre acteurs publics (collectivités, État) et privés apparaît comme un levier essentiel pour éviter la fragmentation et favoriser le partage des données. L’open data constitue également un pilier central pour garantir la transparence et l’accessibilité des informations produites. Des initiatives structurantes, comme la Géoplateforme de l’IGN et le projet de Jumeau Numérique de la France coordonné par l’IGN, le Cerema et l’lnria, illustrent cette dynamique : la première constitue une infrastructure technique pour diffuser, mutualiser et partager les données géographiques publiques, tandis que le second s’appuie sur ce socle pour proposer un jumeau numérique multithématique couvrant le territoire national et s’adressant aux décideurs publics et aux acteurs privés.

Une trajectoire encore à inventer

Si la dynamique est bien enclenchée, de nombreuses questions demeurent. Comment concilier innovation technologique et sobriété numérique ? Comment garantir une gouvernance partagée des données qui respecte à la fois les impératifs de souveraineté, de sécurité et d’accessibilité ? Et surtout, comment faire en sorte que ces outils ne restent pas des vitrines technologiques, mais deviennent réellement des leviers de transformation des politiques publiques et d’adaptation des territoires ?

L’avenir des jumeaux numériques publics dépendra sans doute moins des prouesses techniques que de la capacité collective à les inscrire dans une vision technico-politique stratégique, mutualisée et durable.