Quels sont les autres indicateurs d’une déclaration FDES/PEP en dehors de l’indicateur « carbone » ?

Indicateurs environnementaux

Les FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) et les PEP (Profil Environnemental Produit) permettent aux industriels de communiquer sur la performance « carbone » (indicateur Changement Climatique, exprimé en équivalent CO2), considérée dans les calculs RE2020. Mais vous vous serez surement déjà fait la réflexion que les tableaux d’indicateurs environnementaux sont très détaillés ! Pourquoi 2 indicateurs pour l’eau ? Ça veut dire quoi abiotique ? C’est quoi l’équivalent Sb (antimoine) ?

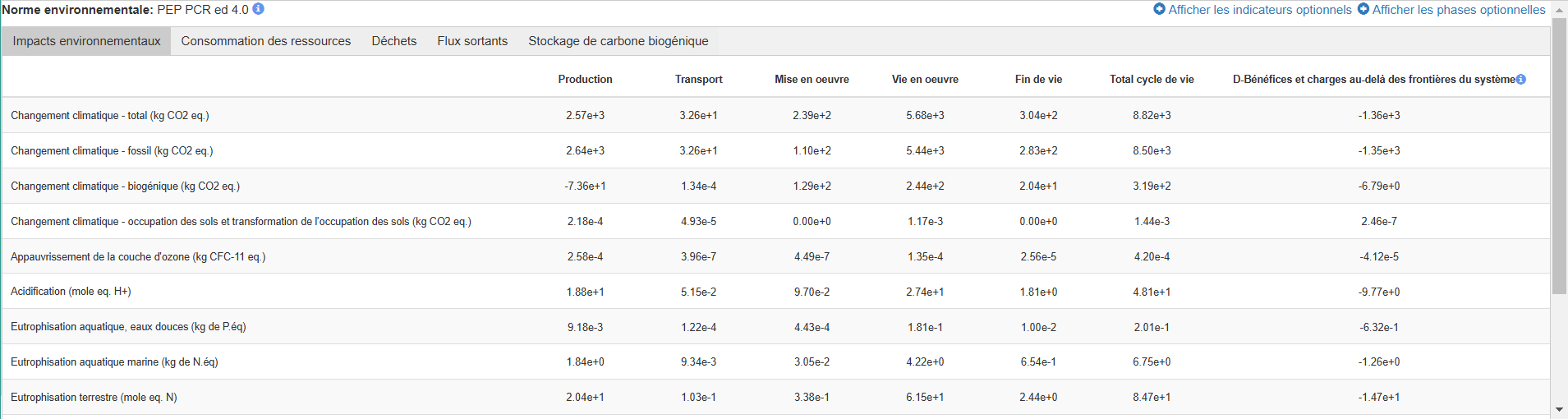

Figure 1 Exemple d’une partie de tableau d’indicateurs environnementaux présents dans un PEP sur la base de données INIES

On va essayer de dégrossir certains éléments de ces tableaux !

Des indicateurs de FDES/PEP de différentes catégories

Les indicateurs sont classés en 5 catégories (impacts environnementaux, consommation de ressources, déchets, flux sortants et stockage de carbone biogénique), qu’on peut finalement classer en 2 typologies d’indicateurs :

- Des indicateurs d’impact : changement climatique, appauvrissement de la couche d’ozone…

- Des indicateurs de flux : masse de déchet non dangereux, masse de matière d’origine recyclée, volume d’eau…

Les flux sont à l’origine des impacts. Ils sont donc plus faciles à calculer (et à se représenter), mais ils ne caractérisent finalement pas le problème final.

Certains indicateurs considèrent un stress : c’est le cas des indicateurs de ressource d’eau et de matières minérales et métalliques

L’eau est couverte par 2 indicateurs : l’utilisation nette d’eau douce et le besoin en eau. Le 1er indicateur comptabilise le volume d’eau consommée (c.-à-d. volume extrait et non remis dans une source d’eau), tandis que le second indicateur pondère ce volume par le stress hydrique (si on consomme de l’eau dans une zone où la ressource est faible, alors l’indicateur est pénalisé).

On retrouve aussi cette logique de pondération sur l’indicateur de consommation de ressources minérales et métalliques (indicateur appelé « Épuisement des ressources abiotiques – minéraux et métaux », abiotique signifiant « sans présence de vie biologique »). Les ressources sont plus ou moins facilement disponibles sur la croute terrestre. Ainsi, si une ressource est peu facilement disponible, consommer 1 kg de cette ressource sera pondéré plus lourdement que consommer 1 kg d’une ressource plus facilement disponible (exemple : consommer 1 kg de gravier est moins impactant que consommer 1 kg de cuivre). Pour comparer les ressources minérales et métalliques entre elles, on ramène leur potentiel d’épuisement à celui de l’antimoine, élément commun dans de nombreuses roches et minéraux mais présent en faible quantité (En savoir plus sur l’antimoine et en profiter pour constater que son prix atteint des sommets depuis quelques temps). Comme pour le CO2 (associé au changement climatique), l’antimoine est ici utilisé comme élément de référence pour exprimer les impacts sur l’épuisement des ressources abiotiques.

On parle souvent d’énergie, mais quels sont les indicateurs de consommation d’énergie des FDES et des PEP ?

Les consommations d’énergie sont évaluées à travers 7 indicateurs environnementaux :

- Épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles (MJ) ;

- Utilisation de l’énergie primaire renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières (MJ) ;

- Utilisation des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières (MJ) ;

- Utilisation totale des ressources d’énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d’énergie primaire utilisées comme matières premières) (MJ) ;

- Utilisation de l’énergie primaire non renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières (MJ) ;

- Utilisation des ressources d’énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières (MJ) ;

- Utilisation totale des ressources d’énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d’énergie primaire utilisées comme matières premières) (MJ) ;

Le premier indicateur indique la consommation d’énergie fossile : gaz, charbon et pétrole principalement. L’uranium est aussi comptabilisé ici comme vecteur énergétique.

Les 6 indicateurs d’après permettent de comptabiliser le contenu énergétique des matières premières (indicateurs 3 et 6) et les consommations énergétiques des divers processus de transformation ou transport (indicateurs 2 et 5). Ces deux types d’utilisation d’énergie sont sommés dans les indicateurs totaux 4 et 7. Ces calculs sont effectués en distinguant l’énergie issue de source renouvelable comme le bois ou le vent (indicateurs 2 à 4), et celles issue de source non renouvelable comme le plastique ou le gaz naturel (indicateurs 5 à 7).

Les moyens de production d’énergie sont souvent intégrés dans les bases de données des logiciels ACV.

Ainsi, indiquer une consommation d’électricité française pour l’usine de fabrication alimentera différents indicateurs car la production d’électricité en France appelle différentes sources : uranium, hydroélectricité, éolien, biomasse, solaire…

Quels sont les indicateurs associés à la production de déchets ?

Trois indicateurs cohabitent dans les FDES pour les déchets :

- Les déchets dangereux : ce sont des déchets visés par les réglementations en vigueur comme la Directive européenne cadre sur les déchets. On peut citer les mâchefers / cendres d’incinération ou encore les huiles.

- Les déchets non dangereux : bois, métaux, minéraux, plastiques sans substances classées comme dangereuses. Ils représentent souvent la plus grande quantité de déchet dans les déclarations FDES et PEP ;

- Les déchets radioactifs : ce sont des déchets issus de la production d’énergie d’origine nucléaire, pour le secteur de la construction.

Deux indicateurs pour l’ozone ? Entre une réussite réglementaire et de nouvelles préoccupations environnementales

Si vous avez encore des doutes sur l’intérêt des réglementations environnementales comme la RE2020, voilà un exemple intéressant à retenir, qui se cache derrière un des indicateurs de FDES/PEP. Le trou de la couche d’ozone a fait l’objet de préoccupations croissantes à la fin du XXème siècle. Mais depuis l’application du Protocole de Montréal (1985), les principales substances à l’origine de cette dégradation ont été limitées dans l’industrie (notamment chez les producteurs d’équipement de réfrigération) et le trou a tendance à se résorber, ce qui montre l’efficacité d’une réglementation appliquée et d’une dynamique internationale ! L’indicateur associé à cet enjeux environnemental est « Appauvrissement de la couche d’ozone ».

Mais un autre indicateur associé à l’ozone se cache dans le tableau d’indicateur : « Formation d’ozone photochimique ». La formation d’ozone photochimique est un terme un peu obscur, mais qu’on a déjà tous vu : un pic d’ozone photochimique va créer ce smog qu’on peut voir dans certaines villes (nappe grise stagnant au-dessus des villes). Cet indicateur traduit cet impact. Et il sera de plus en plus à surveiller, notamment car ce phénomène est accentué par le réchauffement climatique et qu’il peut entrainer divers problèmes de santé (œdèmes pulmonaires, irritations…).